NPO法人西区ホタルの会から、ホタルの幼虫が餌のカワニナを捕食する様子を記録したいと依頼があり、映像撮影を行いました。ホタルの生態をより深く理解することを目的として幼虫の食性に焦点を当てたこのプロジェクト、さまざまな試行錯誤を行いました。

撮影を行った五天山公園内の環境学習館。ホタルの養殖や自然環境についてのパネル展示を行っている

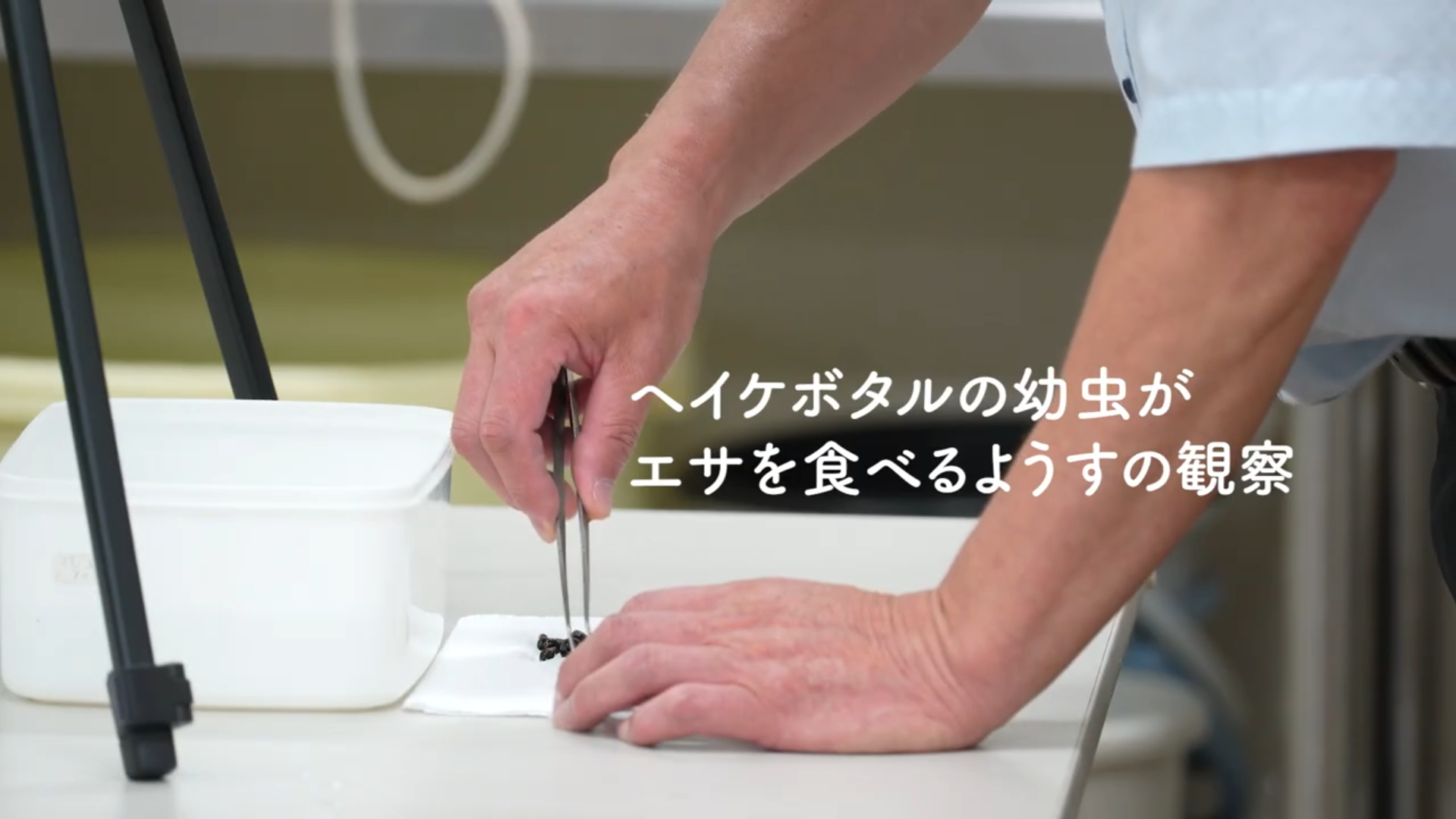

撮影環境の工夫と準備

撮影は、ホタルの幼虫とカワニナを適切な環境で共存させることから始まりました。五天山公園内の環境学習館に水槽を設置し、幼虫とカワニナが自由に行動できる状態に投入します。そこから幼虫がどのサイズのカワニナを捕食するのか、また、どのようにして捕食するのかを明確に記録するためには、カメラの配置や撮影方法を慎重に考えなければなりません。

撮影には、三脚を使って上から撮影する方法をとりましたが、幼虫の動きや光の当たり具合などを考慮して、最適な機材やアングルを模索しました。通常のマクロレンズではなく、星空撮影にも用いられる低歪み・高感度レンズを使用し、クリアな映像を確保しました。さらに、48時間の長時間撮影に対応するため、スローアンドクイック撮影(コマ撮り撮影)を活用し、データ容量の制約と高画質を両立しました。

試行錯誤の末にたどり着いた最適なセッティング

幼虫の食性とホタルの生態系保護への示唆

撮影の結果、ホタルの幼虫は自分よりも大きいカワニナを捕食できないことが確認されました。映像を分析すると、小さなカワニナは次々と幼虫に捕食されましたが、大きな個体は生き残ることが多いことが分かりました。また、幼虫がカワニナにまとわりつき、消化液を分泌して分解する様子も記録できました。その消化液の匂いに引き寄せられた他の幼虫が次々と集まり、一匹のカワニナに複数の幼虫が群がる光景も捉えられました。

この映像は、ホタルの生態を理解するための貴重な資料となるだけでなく、ホタルを保護・育成する上での重要な知見を提供するものとなりました。ホタルを育てるには、単にカワニナが多ければよいわけではなく、幼虫が捕食できるサイズのカワニナが生息していることが必要であることが、明らかになったのです。

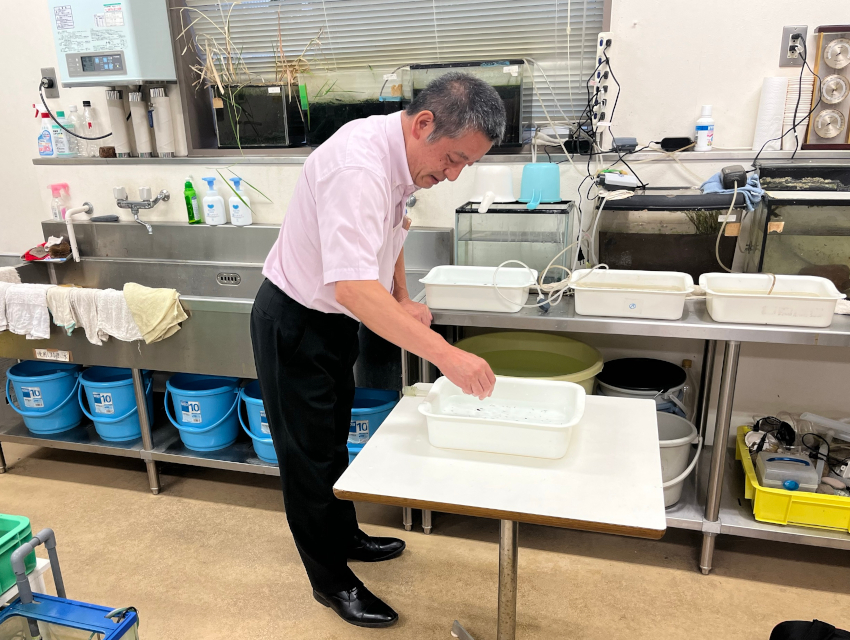

実験の結果を念入りに観察するホタルの会の板橋さん

コンテンツ制作×地域貢献

この撮影プロジェクトは、単なる映像記録にとどまらず、ホタルの生態系を維持するための指針を示すものとなりました。西区ホタルの会では、今後もホタルの生態を解明し、その保護活動を続けていきます。

どんな現場でも、映像コンテンツを作るためにはしっかりとしたヒアリングが要となります。今回も、ホタルの幼虫の生態や保全、撮影にはどういうロケーションが必要なのかなど、いろいろと勉強になりました。西区を拠点にしている私たちにとって、今回のような地域貢献にもつながるような仕事は、大変やりがいも感じます。今後も、積極的に地域密着型のコンテンツ制作・配信など携わっていきたいと考えています。ご依頼、お待ちしています!

【実際の映像はこちら】